John Huston a souvent filmé des perdants. Magnifiques, certes, mais perdants. Lui qui a adapté tant d’écrivains à l’écran — citons, pêle-mêle Dashiell Hammett, B. Traven, Flannery O’Connor, James Joyce, Malcolm Lowry, Romain Gary, Tennessee Williams, Stephen Crane, W.R. Burnett —, lui qui a travaillé sur des scénarios avec Jean-Paul Sartre et Arthur Miller, on ne s’étonnera pas qu’il se soit intéressé à ce monument de la littérature américaine qu’est Moby Dick. Certes, le roman de Herman Melville est touffu, métaphysique et, pour tout dire, difficilement adaptable à l’écran même si, avant Huston, deux cinéastes s’y étaient attaqué : Millard Webb en 1926 et Lloyd Bacon en 1930, tous deux confiant le rôle du capitaine Achab au grand acteur John Barrymore.

Pour aborder ce morceau de choix, Huston fait appel à l’écrivain Ray Bradbury, devenu célèbre grâce à ses Chroniques martiennes. Certaines sources — françaises — mentionnent également la présence d’Anthony Veiller au scénario. Ce dernier a déjà écrit pour Huston Moulin rouge (1952) et Plus fort que le diable (1953). Et il a obtenu en 1947 le prix Edgar-Allan-Poe du meilleur scénario pour sa transposition à l’écran d’une nouvelle de Hemingway avec Les Tueurs de Robert Siodmak. En revanche, Imdb et les sources anglo-saxonnes n’indiquent pas son nom mais celui de Norman Corwin. Lequel, sans être crédité au générique, aurait effectué quelques réécritures.

La force — et la difficulté — d’une telle histoire est que le héros du livre, le capitaine Achab, qui poursuit avec acharnement la baleine blanche qui lui a croqué la jambe, désire en réalité s’attaquer à Dieu lui-même. Cette course métaphysique est résumée dès le début du film par un marin qui confie à Ismael (Richard Basehart), le narrateur : « Si Dieu était un poisson, il serait une baleine ! »

L’histoire débute en 1841, dans le petit port de New Bedford (Massachusetts), où l’on équipe des bateaux pour chasser les baleines. Ismael recherche un emploi de matelot et va être embauché sur le Pequod, un baleinier commandé par le capitaine Achab (Gregory Peck). Il va s’embarquer avec un harponneur haut en couleur, Queequeg (Friedrich von Ledebur), un cannibale tatoué qui va devenir son ami. Et qui fait dire à Ismael : « Mieux vaut un cannibale sobre qu’un chrétien ivre. »

Le premier morceau de bravoure, pour John Huston, est le prêche d’un pasteur du haut d’une chaire en forme de proue. Joué par un Orson Welles tonitruant et cabotin, la scène est grandiose d’autant que la caméra filme aussi, le long des murs de l’église, des ex-voto mentionnant divers naufrages. La religion est beaucoup présente et c’est normal, dès que l’on comprend qu’Achab ne cherche pas à tuer une simple baleine. Du capitaine, on dit immédiatement qu’il porte un nom de damné. Dans la Bible, Achab est en effet un roi impie. On raconte qu’après sa mort, les chiens se sont désaltérés de son sang.

Moby Dick navigue ainsi rapidement entre la superstition, des codes qui nous sont inconnus — ceux des marins — et des propos dont on se demande s’ils sont prémonitoires ou de simples boniments. Quant à la baleine blanche, qui semble un mythe, on dit d’elle qu’en surface, elle ressemble à une grande pierre tombale.

John Huston choisit de faire prendre à son film plusieurs directions. Après cette mise en condition où il est question de prédestination, il nous offre une partie quasi documentaire sur la pêche d’un cachalot, avec des images cruelles et des jets de sang. On apprend ainsi que la seule raison de cette chasse est d’obtenir de l’huile. Quant à l’animal… « Nous jetâmes ses restes à l’eau, raconte la voix-off d’Ismael. Ses funérailles ne nous attristèrent pas. » Et le spectateur comprend encore mieux le combat de Paul Watson.

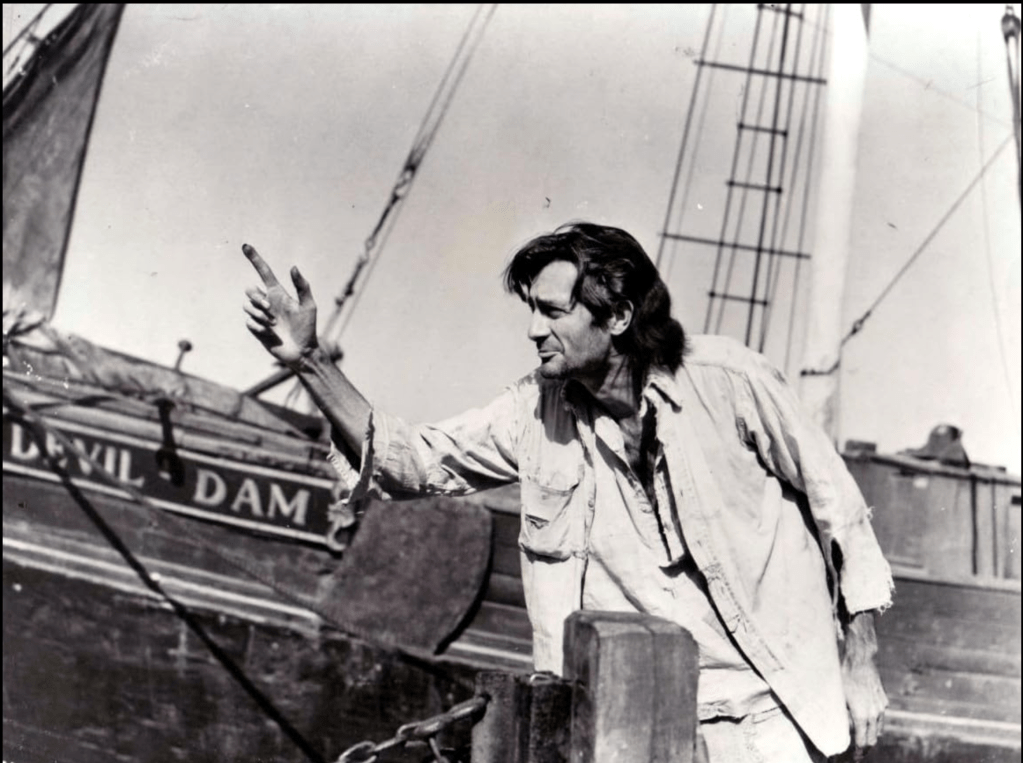

Huston reprend le fil de son récit, dans un huis clos maritime étouffant. Gregory Peck est-il l’acteur qui convenait pour incarner Achab ? Quand on pense au fringant reporter qu’il jouait trois ans plus tôt dans Vacances romaines, on se rend compte du boulot et de l’énergie du comédien pour rendre crédible un tel personnage. Peck, qui n’est pourtant pas bien épais, paraît ici massif, filmé en contre-plongée, et surtout déterminé à faire rendre grâce à son ennemi, aussi divin paraisse-t-il.

Reste, en 1956, la question des effets spéciaux. Il faut reconnaître que John Huston s’en sort très bien. Autant pour la tempête que pour les apparitions du cétacé, tout est crédible et les transparences et autres maquettes — souvent le fléau des films de cette époque — fonctionnent ici sans que ce soit gênant (comme les transparences peuvent l’être chez Hitchcock, par exemple).

Ce combat d’un humain contre un être surpuissant a laissé bien évidemment des traces dans le cinéma américain. Le Jaws de Spielberg lui doit certainement beaucoup mais, malin, le Steven fait du squale un animal maléfique qui tient plus du Diable que de Dieu. Exit la métaphysique. En 1977, Le Bison blanc de J. Lee Thompson reprend la symbolique de Moby Dick, en adaptant un roman de Richard Sale qui semble transposer Melville dans l’Ouest américain.

Depuis 1956 et cette œuvre de John Huston, quelques films et téléfilms ont essayé de porter à l’écran ce récit fantastique. Il n’empêche que c’est Gregory Peck et ses compagnons — joués par de sacrées gueules de cinéma, outre ceux déjà cités : Harry Andrews, Leo Genn, Noel Purcell, Mervyn Johns — qui resteront ancrés dans nos mémoires.

Jean-Charles Lemeunier

Moby Dick

Année : 1956

Origine : États-Unis

Réal. : John Huston

Scén. : John Huston, Ray Bradbury d’après Herman Melville

Photo : Oswald Morris, Freddie Francis

Musique : Philip Sainton

Montage : Russell Lloyd

Durée : 115 min

Avec Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Genn, Orson Welles, Harry Andrews, James Robertson Justice, Friedrich von Ledebur, Bernard Miles, Philip Stainton, Noel Purcell, Edric Connor, Mervyn Johns, Royal Dano, Francis De Wolff…

Sortie en DVD et Blu-ray par BQHL le 5 août 2025.