Vers la fin des années cinquante, la firme britannique Hammer, fondée en 1934, cherchait à se renouveler. En reprenant à son compte les films mythiques que la Universal produisait dans les années trente (Dracula, Frankenstein, la Momie, le Loup-Garou, etc.), elle toucha le jackpot. Non seulement ces sujets attirèrent un vaste public mais ils reçurent également l’attention de la critique. Car ils furent, c’est indéniable, des réussites.

En regroupant treize de ces œuvres dans un coffret DVD/Blu-ray, Elephant ravive d’excellents souvenirs pour ceux qui ont déjà vu ces films et va enthousiasmer ceux qui ont la chance de les découvrir. Certes, aujourd’hui, si les films font encore frissonner, c’est surtout de plaisir. Ils ne suscitent plus forcément de la terreur, comme cela pouvait être le cas à l’époque de leur sortie, mais un réel intérêt. On retrouvera donc plusieurs chefs-d’œuvre dans le coffret mais aussi en disques séparés DVD/Blu-ray.

Devant l’ensemble de ces films, on pourra s’intéresser à leurs thématiques. On distinguera donc d’abord les histoires de vampires, les plus nombreuses : Les Maîtresses de Dracula (1960), Le Baiser du vampire (1963), Comtesse Dracula (1971), Les Sévices de Dracula (1971) et Le Cirque des vampires (1972). Suivront les autres grands mythes du fantastique : La Nuit du loup-garou (1961), Le Fantôme de l’Opéra (1962), L’Empreinte de Frankenstein (1964) et La Fille de Jack l’Éventreur (1971). Sans oublier les thrillers — Paranoiac (1963), Meurtre par procuration (1964) —, les sujets d’apparence fantastiques (Le Spectre du chat, 1961) et, pour finir, Le Fascinant Capitaine Clegg (1962), un film étonnant mettant en scène des pirates se livrant à la contrebande d’alcool.

L’autre manière de s’y intéresser est de prendre en compte les cinéastes qui ont signé ces films. Le grand Terence Fisher se taille bien sûr la part du lion et les trois films qui sont proposés (Les Maîtresses de Dracula, La Nuit du loup-garou, Le Fantôme de l’Opéra) font partie des chefs-d’œuvre de la Hammer. Derrière lui, Freddie Francis n’est pas en reste avec, lui aussi, trois films : Paranoiac, Meurtre par procuration et L’Empreinte de Frankenstein.

Pour conclure le trio des cinéastes historiques de la Hammer, ceux qui ont donné leurs lettres de noblesse aux nouveaux genres développés par la compagnie, John Gilling n’est ici présent que par un film, The Shadow of the Cat (Le Spectre du chat), comédie très british qui, bien avant les Columbo, dévoile d’entrée l’identité des criminels, repoussant les limites du classique whodunit à la Agatha Christie. Car il ne s’agit pas ici de démêler une intrigue policière mais de renverser la vapeur en surfant sur les clichés du film horrifique — avec un chat moins démoniaque que justicier — et en s’amusant.

Peter Sasdy, dont on appréciera ici deux films (Comtesse Dracula et La Fille de Jack l’Éventreur), est l’un des maîtres d’œuvre de la deuxième génération des grands cinéastes de la Hammer, ceux qui débutent leur carrière à partir des années soixante-dix. Les autres auteurs, John Hough avec Les Sévices de Dracula et Peter Graham Scott pour Le Fascinant Capitaine Clegg, n’ont pas beaucoup œuvré pour la compagnie britannique.

Mais intéressons-nous à présent aux films et entrons dans l’ambiance. Et puisque les œuvres de la Hammer étaient distribuées en salles par Universal ou la Rank, mettons-nous en condition avec le globe terrestre qui tourne ou ce grand type torse nu qui fait résonner un gong. C’est bon ? Le film peut alors commencer.

À tout seigneur (et saigneur), tout honneur, nous débuterons avec Terence Fisher, cinéaste majeur de la Hammer. En 1960, au moment où sort The Brides of Dracula (Les Maîtresses de Dracula), cela fait déjà deux ans que, pour la Hammer et sous la direction de Fisher, Christopher Lee a imposé son visage et sa longue silhouette au monde entier pour incarner le prince des ténèbres. Lorsqu’on propose au cinéaste de retourner un film de vampire et ce malgré le titre, ni Dracula (mais le baron Meinster) ni Christopher Lee (mais David Peel) ne seront de la partie. En revanche, le héros aux canines affutées sera à nouveau combattu par le professeur Van Helsing, toujours joué par Peter Cushing.

Fisher, c’est indéniable, connaît son métier et, dès le démarrage, il plonge le spectateur dans une course effrénée avec une diligence parcourant à toute vitesse un chemin boueux à travers la forêt, ballotant en tous sens la pauvre passagère (Marianne, interprétée par l’actrice française Yvonne Monlaur dont on retrouve une interview en bonus du Blu-ray).

Sans qu’on ne sache ce que fuit le conducteur, la tension monte à plus forte raison lorsque la diligence stoppe net. Un cadavre semble être au milieu du chemin. Dès les premières minutes, Terence Fisher suscite l’angoisse et nous amène immédiatement après dans l’auberge indissociable du genre, un lieu où chacun semble terrifié. Le décor est planté, l’action remontée à fond comme un coucou suisse : nous pouvons à présent nous enfoncer dans un scénario avec, certes, des éléments attendus — mais n’oublions pas que nous n’en sommes, à la Hammer, qu’au deuxième film de vampires — mais d’autres aussi qui créent la surprise. Et puis, réjouissons-nous également des décors gothiques à souhait et des couleurs flamboyantes pour se rendre compte combien Fisher et la Hammer ont su créer un style remarquable et remarqué. Sans parler de tous ces éléments visuels qui enrichissent le film, jusqu’aux ailes du moulin formant une croix.

James Whale l’avait suggéré avec son Frankenstein dès 1931 et, chez Fisher, cela devient une évidence : les monstres suscitent davantage de pitié que d’effroi, même s’ils restent terrifiants. Déjà, dans Les Maîtresses de Dracula, on plaint la mère du vampire. « Dieu vous bénisse », lui dit-on et elle répond : « Si seulement il pouvait ! »

Car les monstres de Fisher — et ce sera le cas dans la très belle Nuit du loup-garou — sont victimes d’une malédiction et ne sont donc pas foncièrement sauvages. Ce film s’ouvre même sur un gros plan des yeux de la Bête, desquels coule une larme. De même, on plaindra le personnage éponyme de The Phantom of the Opera (Le Fantôme de l’Opéra), malgré tout décevant (Fisher n’est pas au meilleur de sa forme) mais qui, ainsi que le soutient l’érudit Nicolas Stanzick dans un supplément, est peut-être l’un de ses films les plus personnels. Le désavantage de cette adaptation de Gaston Leroux qui, toujours selon le critique, « est un film de compromis », est de consacrer beaucoup plus de temps à l’opéra sur Jeanne d’Arc, qui se déroule sur la scène, qu’au pauvre fantôme lui-même. Le récit trouve sa raison d’être dans certaines séquences, telle celle où Edward de Souza, sous la pluie, passe par un soupirail par où s’engouffre la Tamise pour parvenir à l’antre du fantôme.

Beaucoup plus formidable et fascinant est donc The Curse of the Werewolf (La Nuit du loup-garou) et l’interprétation que donne du lycanthrope Oliver Reed. Terence Fisher prend son temps pour démarrer le récit et toute l’histoire du mendiant (Richard Wordsworth), de l’odieux marquis (Anthony Dawson, qui tentait de tuer Grace Kelly dans Le Crime était presque parfait de Hitchcock) et de la servante muette (Yvonne Romain), sorte de prequel à l’histoire elle-même, est un régal ! Il truffe ces séquences de détails insolites, le plus souvent répugnants : le traitement du mendiant en fait partie mais, également, le moment où le vieux marquis, certainement dévoré de maladies vénériennes, gratte, devant son miroir, les ulcères qu’il porte sur son visage.

Après cette mise en jambes extraordinaire, qui aboutit à l’accouchement de la servante muette et à la naissance de Léon, l’histoire peut réellement démarrer. Et le curé (John Gabriel) prévient assez rapidement Don Alfredo (Clifford Evans), le père de Léon (Oliver Reed), que son fils sera un loup-garou et qu’il devra être élevé avec amour. Ce qui, souligne justement Nicolas Stanzick, relève d’une « malédiction sociale ». Tout a en effet commencé avec l’humiliation d’un mendiant et d’une servante par de riches aristocrates et, une fois adulte, le personnage joué par Oliver Reed, qui est pauvre, va s’éprendre d’une jeune fille riche (Catherine Feller) et sera rejeté par le père de cette dernière (Ewen Solon).

La séquence très attendue de La Nuit du loup-garou est bien sûr celle de la transformation d’Oliver Reed en animal. Certes, nous ne sommes qu’en 1961 et les effets spéciaux sont encore assez archaïques mais ils créent la force poétique de ces films. Et le spectateur de se ranger aux côtés du pauvre Léon et de le plaindre des malheurs qu’il n’a pas mérités.

L’autre grand cinéaste de la Hammer est Freddie Francis, dont on retrouve également trois films dans cette collection. Exception faite de The Evil of Frankenstein (L’Empreinte de Frankenstein), qui s’inscrit dans le style gothique développé par la compagnie britannique, les deux autres œuvres de Francis sont des thrillers tournés en noir et blanc et se déroulant à l’époque de leur tournage.

On retrouve Olivier Reed dans l’intéressant Paranoiac, dont on ne sait exactement qui sont vraiment les protagonistes. Car il est question d’un fils disparu qui ressurgit de nulle part, d’un héritage à récupérer, de relations familiales frère-sœur et tante-neveu frôlant l’inceste. On a reproché au scénario de Jimmy Sangster, auteur-phare de la Hammer devenu également producteur et réalisateur, d’avoir recyclé des éléments du script de Hurler de peur (1961), qu’il avait écrit pour Seth Holt. On retrouve en effet le bord de mer, des histoires familiales d’héritage et de machinations. Paranoiac reprend non seulement les codes du film policier mais les mélange avec des éléments fantastiques — comme l’attaque nocturne par un étrange être masqué sur fond d’orgue — qui donnent à l’œuvre tout son charme. Oliver Reed peaufine ici un rôle de mufle qui, dans les rapports qu’il entretient avec l’infirmière (Liliane Brousse), est capable d’être tout à la fois tendre et violent, cynique et amoureux, dégueulasse et séduisant. D’où ce plan formidable où l’acteur est filmé à travers l’eau.

Toujours de Freddie Francis, Nightmare (Meurtre par procuration) reprend peu ou prou les mêmes ingrédients que Paranoiac : un très beau noir et blanc, une grande maison, un entourage (tuteur, serviteurs) dont on ne sait si l’on peut ou pas leur faire confiance et une machination perverse. Là encore, la trame policière se charge de notions psychiatriques et horrifiques, si bien que le spectateur est forcément embarqué dans un scénario tout aussi paranoïaque que ne l’était celui du précédent film.

Grand chef opérateur, Freddie Francis maîtrise admirablement ses images. Ainsi, il suffit qu’un meurtre soit commis pour que la caméra recule et filme l’auteur du délit à travers les barreaux de l’escalier, comme s’il était déjà enfermé. Dans son commentaire, Nicolas Stanzick suggère que les deux grandes inspirations des thrillers de la Hammer viennent de Psycho (1960) de Hitchcock et des Diaboliques (1955) de Clouzot. Et, comme chez Hitchcock, dans Meurtre par procuration, un personnage principal disparaît au centre du récit. Quant au scénario, il prend soudain un virage qui nous amène vers d’autres pistes que celles suggérées par le début de l’histoire.

Quant à The Evil of Frankenstein, là encore Freddie Francis sait cueillir le spectateur dès le démarrage du film avec cette forêt sombre d’où émergent quelques ululements de chouettes et cette petite fille qui crie en s’enfuyant. C’est là l’un des nombreux signes de la réussite des films Hammer : un début qui nous donne envie de nous recroqueviller dans notre siège et de continuer le visionnage.

Beaucoup plus classique que la série de cinq films réalisée par Terence Fisher entre 1957 et 1974, ce Frankenstein-là se rapproche du grand modèle de l’époque Universal, le masque porté par Kiwi Kingston (la créature) ressemblant à celui de Boris Karloff. On aura beau s’amuser des taches de couleurs dans le labo du Dr Frankenstein (Peter Cushing), représentées par des liquides colorés ressemblant à des sirops, on se laissera malgré tout embarquer par ce personnage d’hypnotiseur (Peter Woodthorpe) qui est le seul à pouvoir diriger le monstre. On appréciera également l’illustration du combat religion/science et la phrase lancée par Cushing, « Ils détruisent toujours tout », après la démolition en règle du labo par un prêtre.

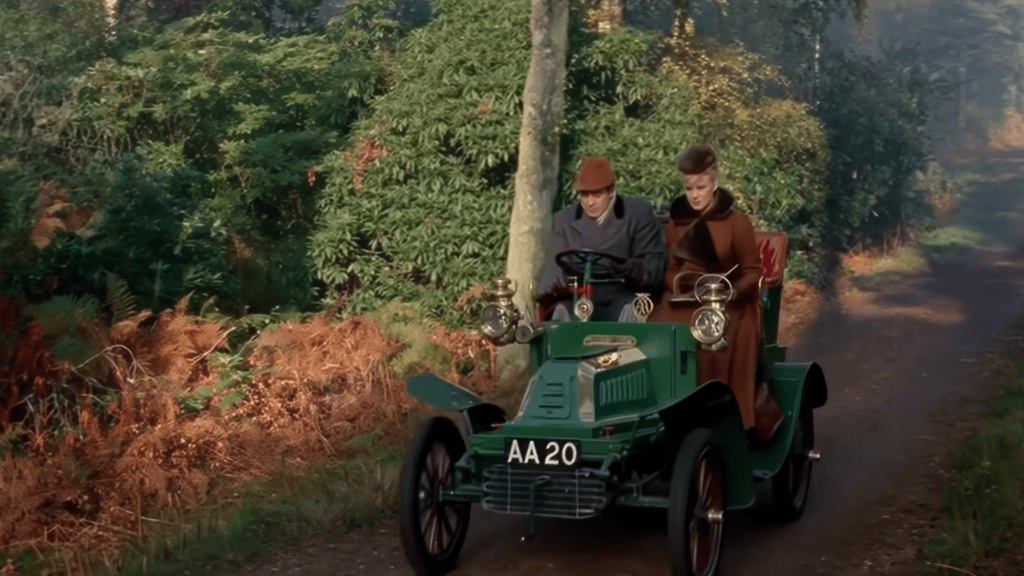

Une fois posées les bases des grands récits gothiques, les films de la Hammer vont commencer à se laisser contaminer par d’autres genres. Prenons l’exemple de The Kiss of the Vampire (Le Baiser du vampire) de Don Sharp. Nous ne sommes qu’en 1963, le film est le troisième à aborder à la Hammer le thème du vampire, après les deux chefs-d’œuvre de Terence Fisher (Le Cauchemar de Dracula et Les Maîtresses de Dracula), mais nous ne retrouvons au générique de ce Baiser ni Christopher Lee ni Peter Cushing ni même Terence Fisher à la mise en scène. Le film porte la signature de Don Sharp et, après une ouverture digne de ce que l’on pourra désigner par « époque primitive », le scénario dérive vers autre chose. Nous retrouvons les ingrédients habituels des histoires de vampires — un couple naïf, une auberge dont les propriétaires semblent effrayés et un château sinistre qui domine le village — mais ils sont pervertis par un élément nouveau : l’humour. Le couple (Edward de Souza et Jennifer Daniel) se chipote parce que la jeune femme a mal guidé son mari, ils ont tourné en rond dans la forêt et sont tombés en panne d’essence.

« Reste dans la voiture, suggère le mari à sa femme, tu seras en sécurité ! » ce qui ne peut que faire sourire vu que la voiture est une guimbarde des années 1900, flambant neuve certes mais… décapotable. Puis, il ajoute : « J’irai plus vite tout seul ! » Une sentence que l’on s’abstiendra de commenter.

Certes, l’humour n’a jamais été absent de la production Hammer, souvent représenté par un personnage secondaire, style ceux incarnés par le facétieux Miles Malleson. Mais dans ce cas précis, il se glisse dans les faits et gestes du couple de héros, ce qui est une première.

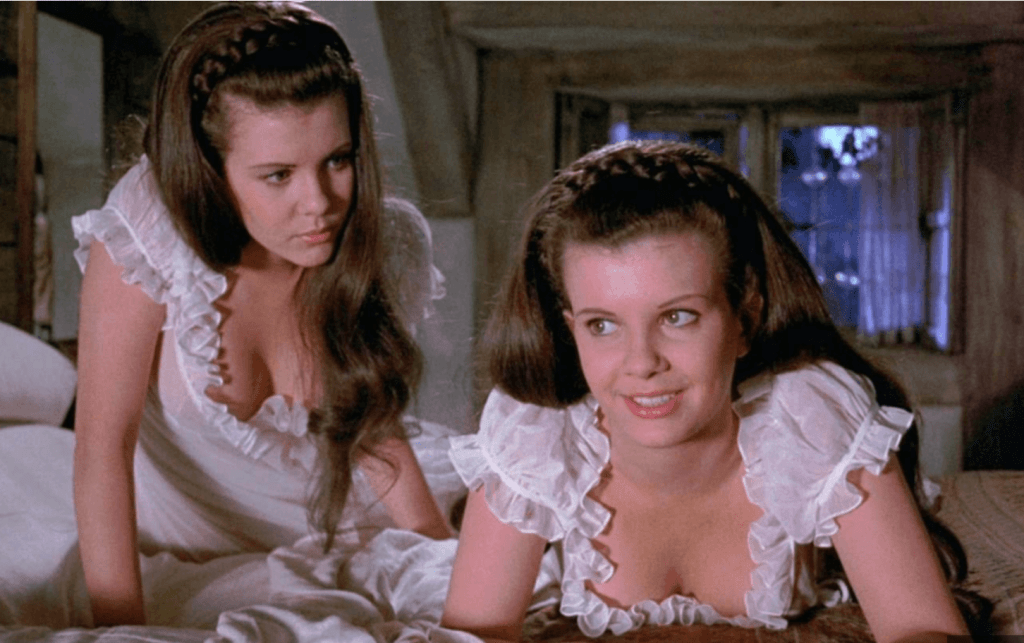

Une fois mis en présence du vampire (Noel Willman), les deux jeunes gens vont être conviés à un bal masqué, dont s’est forcément inspiré Roman Polanski quatre ans plus tard pour son Bal des vampires, et, une fois de plus, le film bascule vers un autre genre, beaucoup plus baroque que gothique. Plus tard, au détour des années soixante-dix, les films de la Hammer vont connaître une autre invasion, celle de la nudité. Les films de vampires ont toujours été dotés d’une forte dimension érotique. Mais, avec des titres tels que Comtesse Dracula, Les Sévices de Dracula et Le Cirque des vampires, les nudités féminines font leur apparition, signe de la libération des mœurs qui déferle sur la société. La modernité entre soudain dans la course et les films suivants délaissent le XIXe siècle pour se situer à l’époque de leur tournage — comme dans Dracula 73 — ou fricoter avec le kung fu — La Légende des sept vampires d’or —, ces deux derniers films étant absents du coffret.

Don Sharp a retenu les leçons du maître Fisher avec la belle robe rouge de Jennifer Daniel en écho au flot d’hémoglobine sorti du cercueil du vampire, et l’éclairage vert de la pièce où elle se retrouve enfermée. Différent de ce que l’on a vu jusqu’à présent, Le Baiser du vampire est très plaisant à voir. C’est là la force des scénarios, signé ici par John Elder, de savoir toujours renouveler le mythe. À noter que John Elder, grand fournisseur de récits pour la compagnie, n’était autre que le producteur Anthony Hinds, fils d’un des fondateurs de la Hammer.

On en dira de même de Countess Dracula (Comtesse Dracula, très belle évocation de la comtesse Elisabeth Bathory qui se baignait dans le sang de vierges pour conserver sa jeunesse), de Twins of Evil (Les Sévices de Dracula) et de Vampire Circus (Le Cirque des vampires) : les suceurs de sang ont beau toujours être de la partie, les films, bien que tous baignés d’érotisme, sont différents les uns des autres et tout aussi prenants. On retiendra ainsi, dans Twins of Evil, la condamnation des chasseurs de sorcières menés par un Peter Cushing impitoyable et, dans Vampire Circus, les terribles allusions à la pédophilie.

Avec Hands of the Ripper (La Fille de Jack l’Éventreur), on change de monstre et question atrocité, le personnage qui ouvre le film se pose là qui, débarquant chez lui couvert de sang, massacre impunément sa femme sous les yeux de sa petite fille. Il s’agit bien entendu du Ripper dont, curieusement, la Hammer n’a jamais porté les crimes à l’écran. Bon sang ne saurait mentir, comme dit le proverbe, et l’on comprend vite que la fille (Angharad Rees) de l’Éventreur, devenue grande et recueillie par un scientifique (Eric Porter), a les mêmes manies que son papa.

Là encore, signe de qualité des produits Hammer, la mise en scène de Peter Sasdy sait être gore — une femme est contre une porte et, lorsque celle-ci s’ouvre, on comprend qu’elle est transpercée par une lame. Ironique aussi, puisque la fille de Jack, prise de temps en temps de folie, trucide à son tour et qu’il est donc important, après le meurtre d’une prostituée, de filmer l’inscription sur un mur : Vote for women. Enfin, elle peut être vertigineuse comme dans cette belle séquence ultime qui se déroule dans la galerie des murmures de Saint Paul’s Cathedral.

Reste encore Captain Clegg (Le Fascinant Capitaine Clegg) qui n’entre dans aucune des catégories précédentes mais vaut lui aussi le détour. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, dans une contrée reculée d’Angleterre où il est question de trafic d’alcool auquel s’adonnent des pirates mais aussi de fantômes qui hantent des marais. Le film de Peter Graham Scott montre tout à la fois la recherche des pirates par une troupe de militaires mais aussi l’habileté des premiers pour échapper aux seconds. Et lorsque les fantômes apparaissent sur leurs chevaux, la séquence est spectaculaire. On retrouve dans le casting les habitués maison : Peter Cushing, Yvonne Romain, Oliver Reed, Michael Ripper et l’on reconnaît même, dans un rôle secondaire, Jack MacGowran, le professeur du Bal des vampires.

Jean-Charles Lemeunier

13 cauchemars de la Hammer, sorti en coffrets Blu-ray et DVD ou en Blu-rays et DVD individuels par Elephant Films le 28 octobre 2025.