Avant 1934 et la mise en application du code de censure baptisé Hays, le cinéma hollywoodien a joui d’une grande liberté. C’est cette période Pré-Code qu’Elephant Films a choisi d’illustrer en puisant principalement dans le catalogue de la Paramount et, également, dans celui d’Universal. Si l’on met souvent en avant les films Pré-Code de la Warner, la Paramount fut tout aussi prolifique dans cette démonstration des libertés. Que l’on pense aux extravagances de Cecil B. DeMille (Le Signe de la croix, Cléopâtre), aux allusions érotiques de Lubitsch, aux saillies de Mae West, à l’anarchie des Marx Brothers (avant qu’ils ne rejoignent la MGM en 1935) et aux images chargées d’érotisme de Josef von Sternberg et Rouben Mamoulian (ce dernier travaillant à la Paramount jusqu’en 1933).

Elephant propose donc cinq films, quatre sortant de la Paramount : Hot Saturday (1932) de William A. Seiter, Broken Lullaby (L’Homme que j’ai tué, 1932) d’Ernst Lubitsch, Torch Singer (Chanteuse de cabaret, 1933) d’Alexander Hall et George Somnes et Search for Beauty (L’École de la beauté, 1934) d’Erle C. Kenton. Et un d’Universal : Little Man, What Now ? (Et demain ?, 1934) de Frank Borzage.

Qu’est-ce qui différencie alors ces films de ceux qui seront tournés après l’installation du code de censure ? Le Code Hays va mettre en demeure les studios de suivre les injections avec une série de Do (ce qui est permis), de Don’t (ce qui est interdit) et de Be Careful (ce à quoi il faut faire attention). Plusieurs de ces Don’t et Be Careful se retrouvent dans les films Pré-Code.

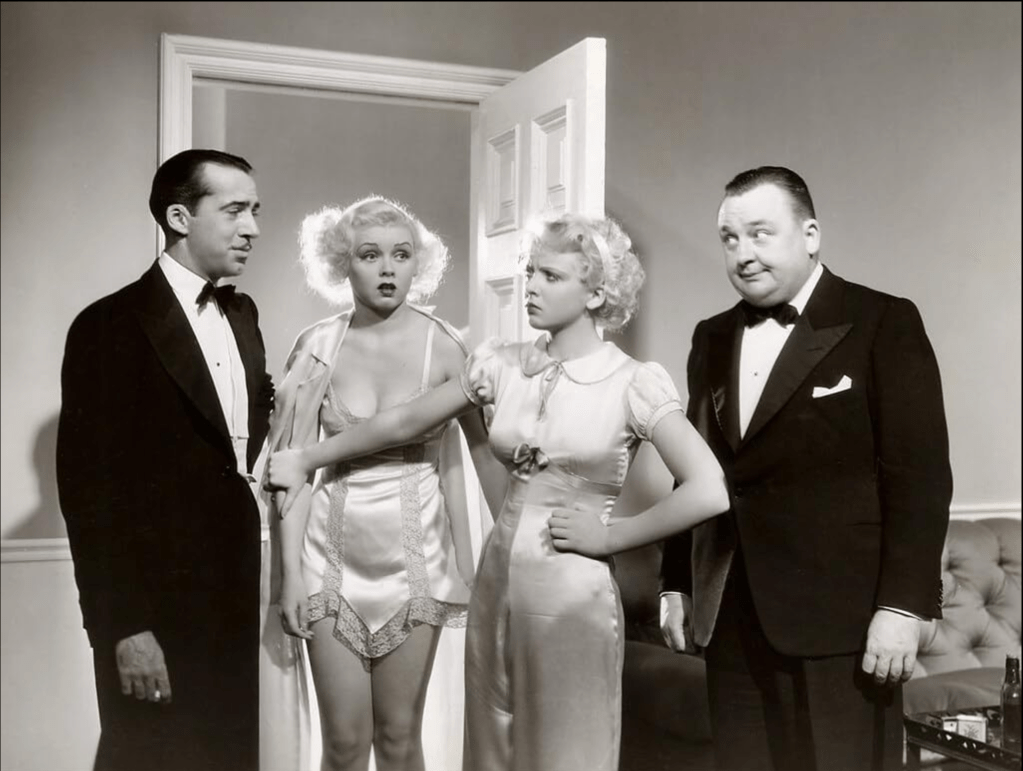

Une femme ne peut avoir de lien hors mariage ? Dans Chanteuse de cabaret, Claudette Colbert a un enfant d’un homme qui n’est pas son mari. On ne doit pas se moquer de la religion ? Dans L’Homme que j’ai tué, Phillips Holmes va se confesser et n’affiche que du mépris envers le prêtre qui ne lui apporte aucun réconfort. Il est interdit de filmer un couple ensemble dans un lit, d’où la prolifération des lits jumeaux ? Dans Et demain ?, Margaret Sullavan et Douglass Montgomery partagent clairement la même couche. Quant aux relations sexuelles explicites et hors mariage, elles sont bien sûr formellement interdites par le Code. Dans Hot Saturday, les filles picolent et draguent et l’une d’entre elles, accusée d’avoir passé la nuit avec un homme — ce qui est faux —, finira par accomplir l’irréparable. Dans Chanteuse de cabaret, c’est encore pire (vis-à-vis du Code, bien sûr) : l’héroïne a mis au monde un enfant hors mariage, sa copine se plaint de son patron qui a les mains baladeuses, etc. Et dans L’École de la beauté, sous prétexte de réunir des athlètes de haut niveau des deux sexes dans un hôtel, un quarteron de vieilles badernes vient traîner autour dans l’espoir d’aventures avec les jeunes femmes. Dans ce même scénario, alors que la nudité sera bannie des films dès l’année suivante, on voit encore des fesses d’hommes se rendant à la douche.

Le mot d’ordre de tous ces films Pré-Code pourrait alors être celui clamé par les féministes de Moi y’en a vouloir des sous, le film de Jean Yanne : « Liberté, égalité, sexualité ».

Dans Hot Saturday, il est beaucoup question d’argent dans les rapports familiaux. Nancy Carroll travaille dans une banque et, sitôt rentrée chez elle, elle doit donner de l’argent à son sympathique père (William Collier Jr.) pour qu’il puisse s’acheter des cigares et à sa mère (Jane Darwell, beaucoup plus revêche ici que dans son rôle similaire des Raisins de la colère) pour qu’elle fasse des courses.

On ne peut qu’admirer, dans ce film, la liberté de ton employé par William Seiter et son scénariste Seton I. Miller. Ainsi, deux sœurs se disputent parce que la cadette a fauché une culotte à l’aînée. Il n’en faut pas plus à Nancy Carroll pour déculotter Rose Coghlan — mais, que l’on se rassure, la scène reste pudique. Et que dire de cette chanson entonnée par une jeune fille dont les paroles disent à peu près ceci : « Je me consume pour toi, appelle les pompiers, tu me laisses cuire à l’étouffée… » C’est quand même sacrément imagé, non ?

Il est encore question, dans Hot Saturday, de tentative de viol. On retrouve également dans ce film deux acteurs quasi débutants, appelés à de grandes carrières : Cary Grant et Randolph Scott. Scott a démarré en 1929, Grant en 1932. Les deux acteurs se rencontrent à l’occasion de ce film, se lient d’amitié au point d’aller vivre ensemble. On épilogue aujourd’hui sur la qualité de cette relation (simplement amicale ? homosexuelle ?) mais, entre nous, le plus important est que tous deux sont formidables dans le film, Cary Grant en jeune homme riche façon Gatsby et Randolph Scott en géologue naïf.

On croise dans le film plusieurs bourgeoises qui critiquent Nancy Carroll pour son comportement et la font virer de son travail. On pense bien sûr aux sociétés de tempérance et aux ligues de vertu qui existaient à cette époque. On retrouve ce type de personnages dans Chanteuse de cabaret — une tante, vieille bourgeoise, refuse d’aider l’héroïne et une femme rigide, épouse d’un entrepreneur, la rejette également — et dans L’Homme que j’ai tué, où tout un village allemand se méfie d’un Français, juste après la Première Guerre mondiale. Toutes ces personnes qui critiquent sans connaître les exactes situations renvoient sans doute aux censeurs du Code Hays et la meilleure des réponses que leur font tous ces films Pré-Code est prononcée, dans Chanteuse de cabaret, par Charley Grapewin. À sa femme qui s’étrangle en pensant au personnage joué par Claudette Colbert, il répond laconiquement : « Foutaises ! »

L’École de la beauté tourne clairement autour du sexe puisque deux ex-détenus (Robert Armstrong et Gertrude Michael) s’associent à James Gleason pour publier un magazine présentant des photos d’athlètes. Armstrong montre à Gleason un journal avec des images de filles en maillots athlétiques : « C’est du sexe ! » Et suit une phrase digne de figurer dans un recueil compilant les excellents dialogues de films : « Il pleut de la soupe, sors ta cuillère ! »

Plus tard, on entend encore : « Il n’y a rien de mal avec le sexe tant qu’il mène où il se doit. » Une sentence que l’on n’est plus près d’entendre après la mise sous tutelle de Hollywood par Joseph Breen et la Production Code Administration qu’il dirige à partir de 1934, chargée d’appliquer le Code Hays.

Dans ce film, les deux jeunes athlètes qui s’opposent aux escrocs sont incarnés par Buster Crabbe et une toute blonde Ida Lupino (alors qu’elle pourra être brune dans d’autres productions). Nageur olympique, Crabbe a débuté au cinéma en 1930 et a incarné Tarzan dès 1933, l’année qui précède L’École de la beauté. Avec cette comédie enjouée, Erle C. Kenton — que l’on connaît mieux pour ses films d’horreur — s’amuse lui-même. Comme lorsqu’il filme littéralement le bouche-à-oreille entre vieux messieurs parlant de jeunes femmes : un gros plan de la bouche de James Gleason est suivi par celui d’une oreille de son interlocuteur. Le film est ponctué de chorégraphies admirablement mises en place, qui rappellent celles qu’à la même époque Busby Berkeley dirige à la Warner. Ce qui d’ailleurs, dans le supplément, fait bondir Jean-Pierre Dionnet qui s’agace d’un tel rapprochement : le chorégraphe LeRoy Prinz, qui signe les parties dansées de L’École de la beauté, n’a pas besoin, dit-il, d’être comparé à Berkeley. « Il a grandi en même temps que lui ! » Il est vrai que l’on trouve au crédit de Prinz Show Boat (1936), Escale à Broadway (1951) et même Les Dix commandements (1956). Le pétulant commentateur ajoute même avec justesse que ces films Pré-Code sont comme « une bulle de savon irisée qui va bientôt exploser ».

Tourné par Frank Borzage pour Universal, Et demain ? s’éloigne de la comédie pour atteindre le drame social, tout en prenant des allures de conte de fées. Magnifique et poignant, le film se place d’entrée sous l’égide d’un orateur. Sous la pluie, ce dernier dénonce le capitalisme et clame que « les riches sont trop riches et les pauvres trop pauvres ». Ce à quoi quelqu’un répond qu’il veut « faire devenir les riches trop pauvres et les pauvres trop riches » et qu’on ne peut « changer l’ordre divin ». Immédiatement, Borzage enfreint les futures règles du Code en bousculant l’American Way of Life et la religion.

Ce besoin d’équité dans la société est réclamé aussitôt après par un autre personnage, dont la femme, qui n’a pas pris de rendez-vous chez un gynécologue, attend et souffre avant que son mari lui demande de partir. « Elle est enceinte et ils sont pauvres ! » est la phrase qui accompagne leur sortie.

À plusieurs reprises dans le film, les patrons licencient leurs employés de but en blanc, lesquels doivent se taire, à l’exception d’un qui préfère démissionner avant d’être licencié. « Vous avez tant d’argent ?, demande l’employeur. — Non, j’ai de la fierté ! »

Borzage trace ainsi le portrait d’un jeune couple qui, de chômage en emplois précaires, tente de s’en sortir. Cette histoire de Hans Fallada décrit l’Allemagne de l’après 14-18 mais pourrait tout aussi bien se situer aux États-Unis. Elle montre des patrons autoritaires et le chômage mais Borzage sait apporter quelque espoir ne serait-ce que par les plans qu’il met en scène. Tel celui de ce patron, minuscule devant une rangée d’employés qui le dépassent tous d’une tête.

Ici, les gens pauvres s’aident et, comme dans Cendrillon, une bonne fée va apporter son soutien. Sauf qu’il s’agit ici d’un maquereau, génialement incarné par Alan Hale avec toute sa bonhommie, qui offre une belle robe à Margaret Sullavan et paie un repas à elle et à Douglass Montgomery.

Outre la scène du couple dans le lit déjà citée, plusieurs détails montrent la liberté que prend le scénario. Les deux jeunes gens sont mariés depuis une semaine et la femme est déjà enceinte. Veuve, la belle-mère de Douglass Montgomery n’est pas remariée mais vit avec un autre homme et sa maison est visiblement un bordel le soir.

Dans son commentaire, Nachiketas Wignesan évoque une suspicion d’avortement lorsque le couple se rend, au début du film, chez le gynécologue. Il donne également d’un miroir à trois faces que l’on voit à plusieurs reprises une formidable lecture.

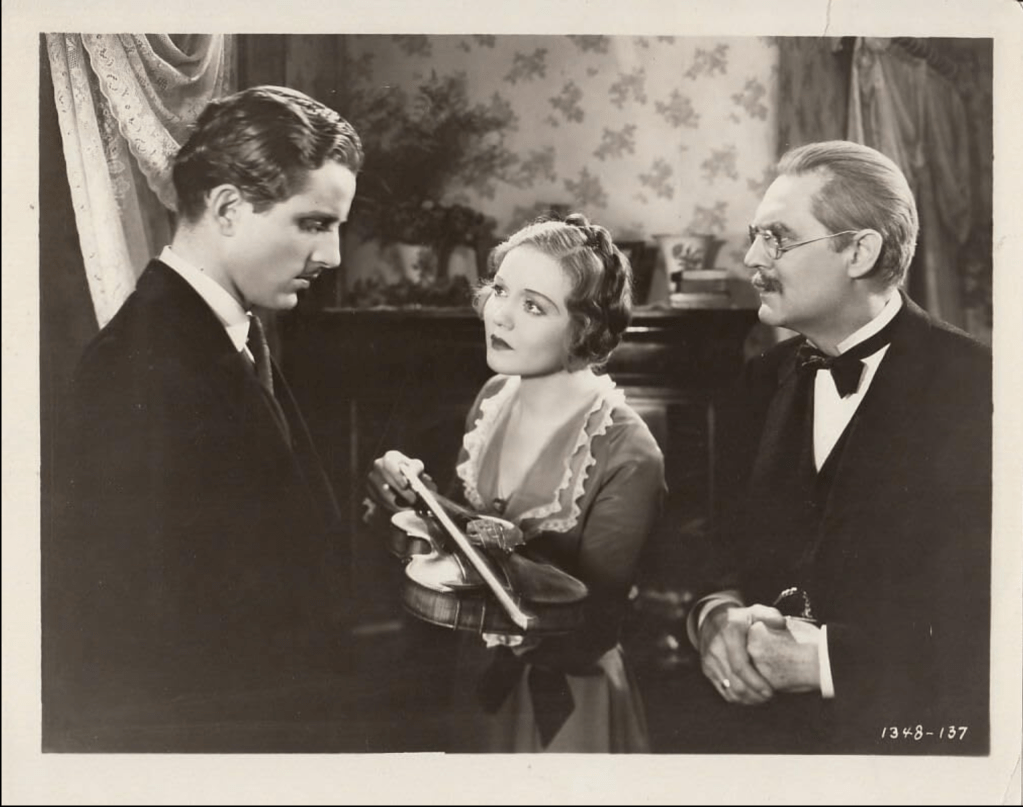

L’Homme que j’ai tué est tout aussi prenant. Pendant la première guerre mondiale, un soldat français tue un Allemand et ne s’en remet pas. Il part donc rendre visite, en Allemagne, à la famille de sa victime. Ne nous laissons pas influencer par la lecture du nom d’Ernst Lubitsch au générique. Il ne s’agit pas ici d’une de ces comédies sophistiquées dont il s’était rendu maître à Hollywood. Au contraire, il signe ici un génial mélodrame, digne de ceux que tourneront John Stahl et Douglas Sirk — la couleur en moins. Car si Lubitsch savait faire rire, il savait également faire pleurer.

Son antimilitarisme est flagrant lors des premières séquences qui montrent, à Paris, le défilé du premier anniversaire de l’Armistice, le 11 novembre 1919, puis une messe donnée à des militaires. Lubitsch multiplie les plans audacieux : la caméra se place à l’endroit du membre mutilé d’un blessé de guerre pour filmer le défilé ou s’attarde, dans l’église, sur les sabres et les pistolets des gradés tandis qu’en voix-off, le curé célèbre la paix. Et comment ne pas citer Frédéric Mercier qui, dans son commentaire, parle de ce film « d’une pureté totale qui joue avec les impuretés humaines » ?

Aux crédits de Chanteuse de cabaret, que réalisent Alexander Hall et George Somnes, se trouvent plusieurs noms de femmes : les scénaristes Lenore Coffee et Lynn Starling qui adaptent un récit de Grace Perkins. Autant dire que le regard posé sur l’héroïne jouée par Claudette Colbert, une mère célibataire également chanteuse de cabaret, sera essentiellement féminin. Et la phrase que lui dit un directeur, à savoir qu’il faut avoir bien souffert pour bien chanter, signale la méconnaissance des hommes envers ce que peuvent endurer les femmes.

Une autre caractéristique de ce film est l’absence de racisme. Claudette Colbert recherche sa fille et, comme elle anime une émission à la radio, elle reçoit des courriers d’enfants, dont celui d’une petite Sally de 5 ans. Même prénom et même âge que son enfant. Elle va trouver la petite fille, qui est noire, ce qui renforce, l’air de rien, l’égalité de tous. De même, la femme de chambre/confidente de Colbert est, elle aussi, afro-américaine. On appréciera ici la partition de Mildred Washington, une actrice malheureusement disparue la même année que le film, en 1933 à l’âge de 28 ans, des suites d’une péritonite. Mildred, tout en étant au service de Claudette Colbert, lui parle comme une amie plus que comme une employée, multipliant les « Honey » et « Sweetie » lorsqu’elle s’adresse à elle, sans qu’il n’y ait la moindre ambiguïté sexuelle.

Bien sûr, tout finit bien dans le meilleur des mondes, ce qui fait dire à Justin Kwedi, dans un supplément : « À la fin de ces films, le personnage féminin rentre quand même dans le rang. Une morale s’instaure et les conclusions des films restent relativement conventionnelles. »

C’est exact mais cela ne peut faire oublier, ce dont est conscient le critique de DVDclassik, que, si ces films s’achèvent sur des fins la plupart du temps optimistes et propres à satisfaire les ligues de vertu, ils ont été traversés par des souffles libertaires du meilleur effet.

Jean-Charles Lemeunier

Cinq films Pré-Code (Hot Saturday, L’Homme que j’ai tué, Chanteuse de cabaret, L’École de la beauté, Et demain ?) sortis en DVD et Blu-rays chez Elephant Films le 2 septembre 2025.