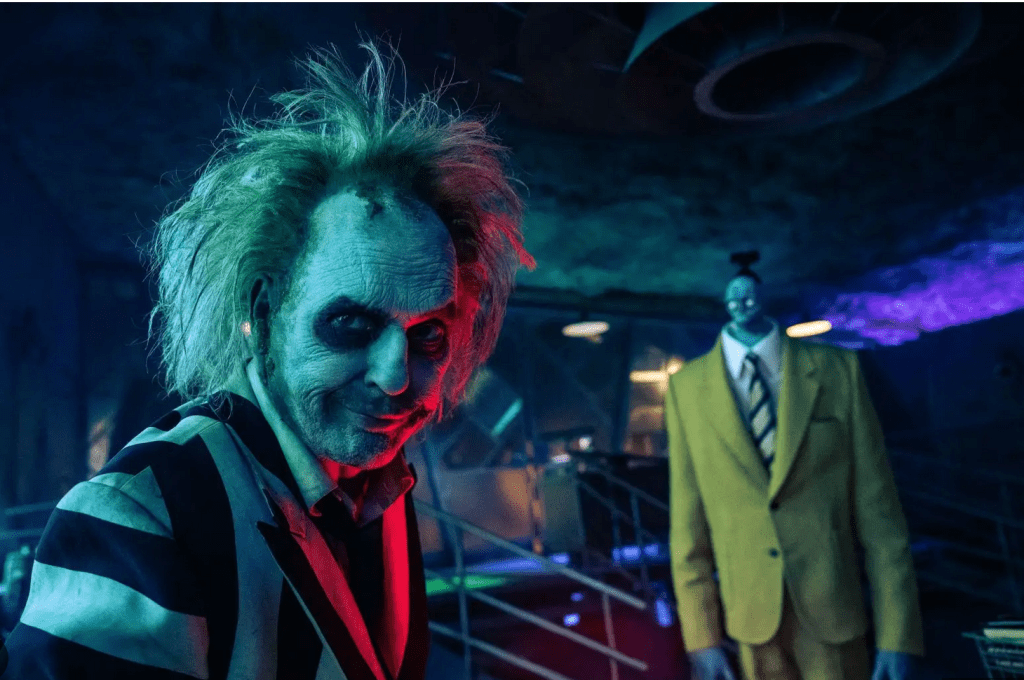

Les amateurs des films de Tim Burton le savent parfaitement : il ne faut jamais répéter trois fois de suite le nom de Beetlejuice sous peine de voir débarquer cet horrible démon complètement foutraque et terriblement sympathique. On est en droit de se demander pourquoi alors le génial Tim s’est cru obligé de le dire ne serait-ce que deux fois.

Paresseux, il recycle dans ce nouvel opus plusieurs éléments du premier film, à commencer par la maquette où vit l’affreux — toujours autant déglingue et formidablement incarné par Michael Keaton, avec toujours la musique reconnaissable du fidèle Danny Elfman. On retrouve encore l’antichambre de l’Enfer avec son cortège de trépassés, les vers de sable inspirés de Dune… Le cinéaste nous ressert même le Day-O de Harry Belafonte qui était l’un des moments les plus savoureux du premier film et mène la séquence de mariage quelque peu de la même manière, à l’aide d’une autre chanson, MacArthur Park, chantée par Richard Harris.

On sera forcément heureux de voir redébarquer Beetlejuice dans notre vie de spectateur mais tellement peiné du manque d’imagination qui accompagne ce deuxième épisode, avec ces décors cauchemardesques repris au Caligari de 1920. Sans parler du Beetlejuice Jr. aux allures de Chucky ! De même qu’on est désolé pour le grand Willem Dafoe. Cantonné au rôle épisodique d’un flic de l’au-delà, il se montre nettement moins en forme que dans les films de Yorgos Lanthimos, sans doute parce qu’il n’a ici que peu à faire. Si ce n’est, bien sûr, son dialogue sur les acteurs.

Deux séquences nous tireront de la torpeur. L’une est liée à un nouveau personnage : celui de la recomposition physique de la sorcière incarnée par Monica Bellucci. L’autre est un Soul Train, jeu de mots improbable entre les âmes et la musique.

Quelle est la raison de ce film ? Reprendre, trente ans après, des personnages adorés par un grand nombre de spectateurs ? D’accord mais pourquoi ? On rétorquera que l’immense Fritz Lang, en 1958, retourna vers son passé en retournant Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou, deux films qu’il avait écrits avec sa femme Théa von Harbou en 1921 pour Joe May. Certes, entre 1921 et 1958, la technique avait évolué et le sujet était passé du muet en noir et blanc au parlant en couleurs. Entre les deux Beetlejuice, la technique a elle aussi évolué mais Burton semble préférer privilégier les effets bricolés — ou qui semblent l’être —, tels ces serviteurs à têtes réduites ou l’aspiration des âmes par la sorcière.

Contrairement aux personnages de Lang — qui nous offrait un remake et non une suite —, ceux de Burton ont vieilli. Sont-ils pour autant plus mûrs ? Incarnée par Winona Ryder, la petite gothique est aujourd’hui devenue une femme tout aussi solitaire et beaucoup plus effrayée qu’attirée par la mort. La belle-mère (Catherine O’Hara) n’a pas vraiment évolué et l’on est en droit de regretter que Tim Burton n’ait pas plus accentué la question du vieillissement.

Interprété par Kirk Douglas, un film américain de 1975 de Guy Green s’intitulait Once is Not Enough, en français Une fois ne suffit pas. Dans le cas de Beetlejuice Beetlejuice, force est de reconnaître, hélas, que, oui, une fois suffisait amplement !

Jean-Charles Lemeunier

Beetlejuice Beetlejuice

Année : 2024

Origine : États-Unis

Réal. : Tim Burton

Scén. : Alfred Gough, Miles Millar d’après les personnages de Michael McDowell et Larry Wilson

Photo : Haris Zambarloukos

Musique : Danny Elfman

Montage : Jay Prychidny

Durée : 104 min

Avec Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Willem Dafoe, Danny DeVito…

Sortie en salles par Warner Bros. le 11 septembre 2024.

Intéressant point de vue, même si je reste plus indulgent envers Burton sur ce coup. Ce qui me frappe surtout, c’est que ce recyclage assumé révèle peut-être une stratégie plus subtile qu’il n’y paraît. Burton a toujours été un cinéaste de l’enfance figée – ses héros restent bloqués dans leur adolescence gothique. Faire vieillir ses personnages tout en gardant les mêmes obsessions visuelles, c’est presque une métaphore de sa propre carrière.

D’ailleurs, comparer avec Lang me semble un peu sévère. Burton n’a jamais prétendu révolutionner le cinéma comme le maître allemand. Il cultive depuis des décennies un univers de collectionneur nostalgique, entre cabinet de curiosités et musée personnel. Ses « effets bricolés » ne trahissent pas une paresse mais une fidélité à l’artisanat pré-numérique qui faisait le charme du premier film.

Le vrai problème n’est peut-être pas le manque d’imagination mais l’impossibilité pour Burton de retrouver cette spontanéité des années 80-90, quand il n’était pas encore devenu « le Tim Burton ».